Walter Benjamin fue el intelectual que supo unir la teoría de la Cábala con el materialismo histórico marxista; Ernst Jünger, un nacionalista reaccionario célebre por su glorificación a la guerra. A simple vista no hay nada en común. Pero sí lo hay, y es que sus ideas surgen en ambos casos de proyectos utópicos, entendiendo por utopía no como algo imposible de realizar, sino como lo define Fredric Jameson, como una “dialéctica de la Identidad y la diferencia, en la medida en que esa política apunta a imaginar, y a veces incluso a realizar, un sistema radicalmente distinto de este.”[1]

Al plantearse como alternativas a sistemas concretos existentes, las utopías no surgen –al menos no totalmente– de caprichos arbitrarios de individuos aislados, sino que parten de la crítica hacia un determinado orden social. Las proyecciones utópicas de Benjamin y Jünger se constituyen como críticas hacia las formas de vida y la cosmovisión burguesas capitalistas. Ambas están inmersas en un contexto marcado por las consecuencias del intenso desarrollo –tardío– de la industria capitalista alemana, que implicó una transformación de la estructura de clases –el surgimiento de la burguesía y la aparición de un proletariado– e importantes avances técnicos[2]. Esta situación generó, en gran parte del campo intelectual, un rechazo hacia la noción de progreso de la sociedad moderna capitalista y hacia los valores iluministas burgueses de la generación de sus padres.

Para comprender las particularidades del contexto intelectual alemán frente al resto del continente, es necesario tener en cuenta los rasgos idiosincráticos que adquirieron en el campo intelectual germano los conceptos “Kultur” y “Zivilisation”, que se constituyeron como pares opuestos. El primero se utiliza aquí para referirse al ámbito espiritual y artístico –aquello que constituiría la “esencia” de la identidad nacional–, mientras que Zivilisation remite a un aspecto secundario y superficial de los seres humanos, como eran consideradas la economía y la política[3]. El hecho de que el desarrollo de la identidad nacional alemana se haya moldeado a partir del concepto de Kultur, dio lugar a un nacionalismo particularmente idealista y segregacionista, que se enorgullecía de sus diferencias con respecto a los modelos de Francia y Gran Bretaña. Estas diferencias se acentuaron con la Guerra franco-prusiana y la consecuente unificación alemana, y reciben un nuevo impulso, más adelante, con la Primera Guerra Mundial. Paralelamente, hay que tener en cuenta que el hecho de que el proceso de industrialización se llevara a cabo sin una revolución burguesa propulsó un desarrollo particular de las concepciones alemanas de Estado y nación, en el que las ideas del iluminismo y del liberalismo no tenían lugar.

Una de las consecuencias que tuvo este particular desarrollo alemán fue el carácter predominante e insistentemente crítico hacia la modernidad burguesa capitalista –asociada a la denostada Zivilisation– por parte del campo intelectual. Este contexto político y social nos permite comprender mejor el surgimiento de movimientos de derecha nacionalistas particularmente agresivos –entre los cuales, más adelante, el nazismo resultaría el caso más extremo–. Sin embargo, la imposibilidad de una completa consolidación del sentido común burgués liberal posibilitó también otras derivas.

Al plantearse como alternativas a sistemas concretos existentes, las utopías no surgen –al menos no totalmente– de caprichos arbitrarios de individuos aislados, sino que parten de la crítica hacia un determinado orden social. Las proyecciones utópicas de Benjamin y Jünger se constituyen como críticas hacia las formas de vida y la cosmovisión burguesas capitalistas. Ambas están inmersas en un contexto marcado por las consecuencias del intenso desarrollo –tardío– de la industria capitalista alemana, que implicó una transformación de la estructura de clases –el surgimiento de la burguesía y la aparición de un proletariado– e importantes avances técnicos[2]. Esta situación generó, en gran parte del campo intelectual, un rechazo hacia la noción de progreso de la sociedad moderna capitalista y hacia los valores iluministas burgueses de la generación de sus padres.

Para comprender las particularidades del contexto intelectual alemán frente al resto del continente, es necesario tener en cuenta los rasgos idiosincráticos que adquirieron en el campo intelectual germano los conceptos “Kultur” y “Zivilisation”, que se constituyeron como pares opuestos. El primero se utiliza aquí para referirse al ámbito espiritual y artístico –aquello que constituiría la “esencia” de la identidad nacional–, mientras que Zivilisation remite a un aspecto secundario y superficial de los seres humanos, como eran consideradas la economía y la política[3]. El hecho de que el desarrollo de la identidad nacional alemana se haya moldeado a partir del concepto de Kultur, dio lugar a un nacionalismo particularmente idealista y segregacionista, que se enorgullecía de sus diferencias con respecto a los modelos de Francia y Gran Bretaña. Estas diferencias se acentuaron con la Guerra franco-prusiana y la consecuente unificación alemana, y reciben un nuevo impulso, más adelante, con la Primera Guerra Mundial. Paralelamente, hay que tener en cuenta que el hecho de que el proceso de industrialización se llevara a cabo sin una revolución burguesa propulsó un desarrollo particular de las concepciones alemanas de Estado y nación, en el que las ideas del iluminismo y del liberalismo no tenían lugar.

Una de las consecuencias que tuvo este particular desarrollo alemán fue el carácter predominante e insistentemente crítico hacia la modernidad burguesa capitalista –asociada a la denostada Zivilisation– por parte del campo intelectual. Este contexto político y social nos permite comprender mejor el surgimiento de movimientos de derecha nacionalistas particularmente agresivos –entre los cuales, más adelante, el nazismo resultaría el caso más extremo–. Sin embargo, la imposibilidad de una completa consolidación del sentido común burgués liberal posibilitó también otras derivas.

MISTICISMO JUDÍO Y MATERIALISMO HISTÓRICO (BENJAMIN)

En 1906, Martin Buber publicó Los cuentos jasídicos, una obra en el que recopila material oral proveniente de la tradición judía askenazí y que rápidamente suscita un gran interés por el misticismo judío en el campo intelectual centroeuropeo, fundamentalmente entre pensadores y escritores judíos asimilados, como Gerschom Scholem, Georg Lukács, Ernst Bloch, Gustav Landauer y de uno de nuestros protagonistas, Walter Benjamin. Se trata de una tendencia que abarca puntos de vista muy heterogéneos: religiosos, agnósticos, conservadores, socialistas, anarquistas, etc. Todos estos pensadores tienen en común, sin embargo, su inspiración en el romanticismo alemán y el mesianismo judío[4] –revitalizado por el reciente descubrimiento de las comunidades jasídicas asquenazíes–, que forma parte de una crítica hacia la modernidad. Una de las motivaciones para este rechazo fue el creciente antisemitismo, entendido por esta generación de judíos asimilados como parte del fracaso –o engaño– de la utopía liberal burguesa.

La influencia del antirracionalismo neo-romántico alimentó la atracción hacia la cosmovisión de la mística judía y las formas de vida de las comunidades jasídicas. Estas aparecen muchas veces postuladas como modelos alternativos, fundamentalmente debido a la importancia de la vida en comunidad [Gemeinschaft], totalmente apartada del individualismo de la sociedad [Gesellschaft] burguesa.

En las representaciones de esta tendencia, los modos de vida pre-modernos –en algunos casos, como el de Buber, las comunidades de judíos orientales– se proyectan como modelos en los cuales los seres humanos vivirían en armonía con la naturaleza. Esto no implica, como podría parecer a simple vista, un ideal de recuperación de un pasado precapitalista, sino que está en consonancia con el principio utópico del judaísmo mesiánico; en palabras del célebre cabalista y mentor de Benjamin, Gershom Scholem: “Lo totalmente nuevo tiene elementos de lo totalmente antiguo, pero incluso este antiguo no es en realidad lo pasado, sino algo transfigurado y transformado por el sueño, sobre lo cual ha caído el rayo de la utopía.”[5]

Benjamin se aparta de la idea de progreso que rige la modernidad –entendido como sucesión lineal y acumulativa de acontecimientos–, y su proyecto utópico propone una constante conexión con el aquí y ahora. Como plantea en sus “Tesis sobre el concepto de historia”, publicadas póstumamente en 1942:

La concepción de un progreso del género humano en la historia es inseparable de la concepción del proceso de la historia misma como si recorriese un tiempo homogéneo y vacío. La crítica de la idea de este proceso debe construir la base de la crítica de la idea de progreso como tal. […] La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino el «tiempo actual», que es pleno (2007: 73).[6]

El mesianismo benjaminiano adquiere una función revolucionaria que, con el fin de “generar una ruptura en el continuum de la historia”[7], requiere una toma de conciencia por parte de la clase revolucionaria.

A lo largo de su vida, este autor fue también cambiando la perspectiva de su proyecto político-estético. Por un lado, con respecto a la postura de su pensamiento de izquierda: en un principio, sus influencias fueron principalmente, intelectuales anarquistas, tales como Tolstoy y Landauer; y, con el tiempo, fue virando cada vez más hacia el socialismo, aunque sin abandonar por completo sus ideas previas. Influyeron enormemente en este cambio, su vínculo romántico con Asja Lacis –militante comunista letona a quien conocería en 1924– y su amistad con Bertolt Brecht. Tampoco hay que perder de vista la enorme influencia de la experiencia de la Revolución bolchevique y el proyecto soviético, que funcionó como un laboratorio para los artistas vanguardistas que intervinieron, y como un punto de referencia fundamental para aquellos intelectuales de izquierda que observaban los acontecimientos políticos y artísticos de lejos.

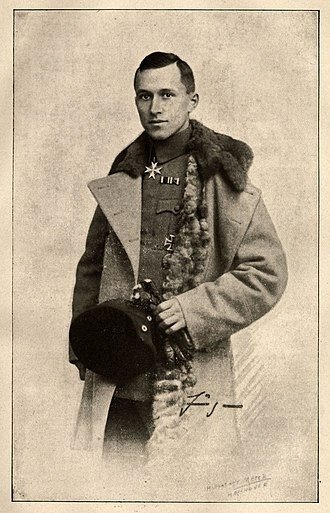

JÜNGER: MODERNISMO REACCIONARIO Y KRIEGSROMAN

Jünger, por su parte, también vio en la Unión Soviética un punto de referencia para su propia utopía, pero desde un punto de vista antagónico al de Benjamin. En “La movilización total” (1930), el autor elogia la “ofensiva contra la libertad individual —ofensiva cuya tendencia tiene como objetivo que no exista nada que no quepa concebir como una función del Estado—”[8] que estaban llevando a cabo la Italia fascista y la Rusia soviética, y se muestra interesado, sobre todo, en el último modelo: “El «plan quinquenal» ruso situó al mundo por vez primera ante una tentativa de unificar en un único cauce la totalidad de los esfuerzos de un gran imperio”[9].

El modelo utópico de este autor parte del rechazo radical hacia el ideario liberal –político y económico– que comparte con la tendencia intelectual alemana que Jeffrey Herf denomina “modernismo reaccionario”, cuyas formulaciones deben comprenderse a partir del particular contexto alemán, caracterizado por “la combinación única de desarrollo industrial y una tradición liberal débil”[10]. Se trata de una generación de pensadores nacionalistas de derecha que fueron muy marcados por la experiencia de la Primera Guerra Mundial y las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles.

La influencia del romanticismo es característica de esta corriente: sus valoraciones del heroísmo, la aventura y la comunidad, en consonancia con la búsqueda de una vida “auténtica” y la expresión de la Kultur alemana. Todos estos elementos aparecen como reacción ante la sociedad burguesa moderna y al concepto de Zivilisation asociada a ella. Sin embargo, aparece una novedad fundamental: no hay un rechazo hacia la técnica moderna, como sí aparece en el romanticismo, sino más bien, todo lo contrario. Si, anteriormente, la derecha alemana tradicional la había rechazado por considerarla intrínseca al creciente proceso de alienación moderno y asociarla a la Zivilitsation occidental, los pensadores del modernismo reaccionario propusieron, por primera vez, una nueva fusión entre técnica y Kultur[11]. Por otra parte, hubo también elementos del romanticismo que esta nueva derecha criticó. Jünger, particularmente, rechazaba por completo las utopías escapistas románticas pastorales, y postulaba como modelo alternativo a la vida alienada burguesa la realidad del campo de batalla.

La exaltación de la vivencia [Erlebnis] bélica de la Primera Guerra Mundial caracteriza a toda la vertiente reaccionaria del género literario Kriegsroman, surgido a mediados de la década de 1920, del cual Jünger, con su obra Tempestades de acero (1920), fue precursor. Se trata de obras escritas por autores que lucharon en el frente durante la Primera Guerra Mundial y que, por lo tanto, están narradas a partir de una legitimación conferida por la vivencia del frente.

Otro factor fundamental a tener en cuenta es la fuerte influencia que tuvo para estos autores la filosofía nietzscheana, lo que se puede observar en la exaltación de la voluntad por sobre toda valoración moral, y en la idea del superhombre, proyectada en su figura utópica del soldado nuevo. Este aparece como “forjado” por la vivencia de la Primera Guerra Mundial: “En el transcurso de cuatro años el fuego fue fundiendo una estirpe de guerreros cada vez más pura, cada vez más intrépida”[12]. De esta manera, la valoración de la guerra es considerada como un fin en sí misma, independientemente de su resultado –que, en el caso de la Primera Guerra Mundial, implicó la derrota militar–, ya que funcionaría como “formación” [Bildung] para este hombre nuevo.

CRÍTICA A LA SOCIEDAD LIBERAL-BURGUESA

El punto en común del que parten Jünger y Benjamin es, como ya se ha señalado, su crítica hacia la sociedad capitalista moderna. El rechazo hacia las concepciones iluministas de “progreso” y “libertad”, entendidas según el sentido común burgués, constituyen un aspecto central del pensamiento de ambos autores.

El concepto de progreso adquiere las mismas connotaciones que la derecha alemana le atribuye a la Zivilisation: pertenece al mundo de las apariencias y, por ende, se opone a lo verdaderamente auténtico, que pertenece a la esfera de lo espiritual –a la Kultur alemana–. El progreso, para Jünger, no es avance, sino una “máscara de la razón”[13] que se erige como “la gran iglesia popular del siglo xix”[14]. El auténtico curso de los acontecimientos, según este autor, está determinado por “fuerzas elementales” que no pueden captarse con las categorías de la razón y que se rigen por leyes inescrutables. La única libertad deseable, según esta perspectiva, es la posibilidad de llevar a cabo este destino. El concepto de libertad individual burgués es incompatible con esta concepción idealista, ya que el estilo de vida y los valores burgueses obstaculizarían el curso de este destino, alejando al individuo del dolor y del peligro, y recluyéndolo al ámbito de las puras formas institucionalizadas y artificiales de la Zivilisation burguesa.

El espacio en el que se realiza la utopía de Jünger es entonces el campo de batalla, especialmente en la nueva forma de guerra, inaugurada por la Primera Guerra Mundial, que involucra a cada segmento de la población; en la que “no se efectúa ningún movimiento —ni siquiera el de una trabajadora doméstica en su máquina de coser— que no encierre una aportación bélica al menos indirecta”[15] (Jünger, 1995a: 96-97).

También Benjamin denuncia el carácter falsificador del concepto de progreso, pero en este caso, en términos marxistas de “falsa conciencia” y “fantasmagoria”. Según este autor, lo que la modernidad capitalista pretende hacer pasar por novedad, esconde, como en un juego de espejos, algo que, en realidad, siempre permanece igual:

Lo nuevo es una cualidad independiente del valor de uso de la mercancía. Es el origen de un brillo imposible de eliminar en las imágenes producidas por el inconsciente colectivo. Es la quintaesencia de la falsa conciencia, cuyo agente incansable es la moda. Este brillo de lo nuevo se refleja, como un espejo en otro, en el brillo de lo siempre otra vez igual.[16]

Pero, a diferencia de Jünger, Benjamin no rechaza de raíz el concepto de humanismo ilustrado. En consonancia con la fusión del mesianismo judío y la dialéctica del materialismo histórico, la propuesta benjaminiana es llevar a cabo una crítica que sea capaz de retomar las parte «fructífera», «preñada de futuro», «viva», «positiva» de esa época” y dejar de lado “la inútil, atrasada y muerta”[17]. A partir de esta lógica, Benjamin criticará la deriva de la Unión Soviética en lo que el percibió como un proceso de restauración[18], rescatando su dimensión utópica como un impulso vital necesario.

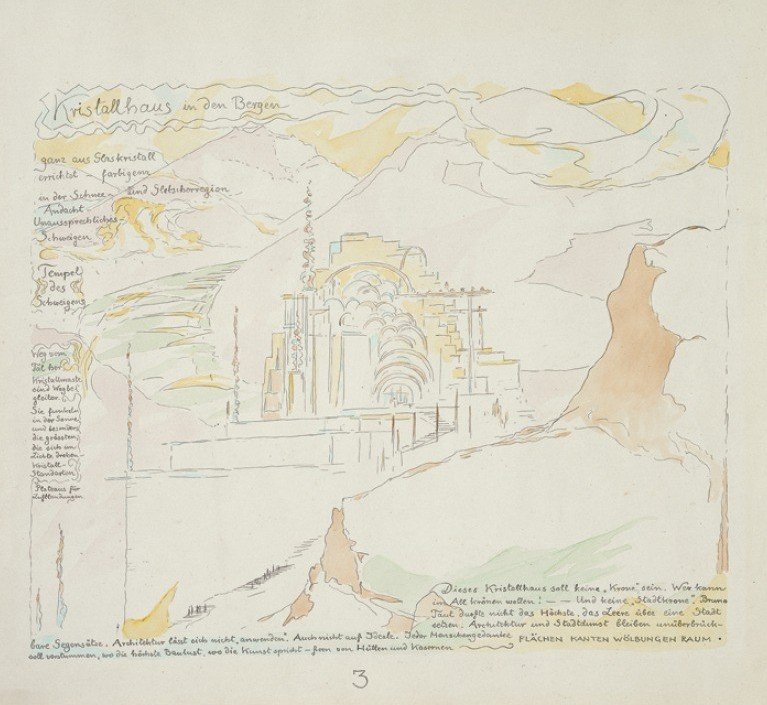

UTOPÍA Y TÉCNICA

A diferencia de la mayoría de los intelectuales alemanes neo-románticos, que rechazan los avances de la técnica por considerarla alienante per se –esta tendencia incluye tanto pensadores de derecha como de izquierda–, Jünger y Benjamin proclaman la necesidad de una reapropiación y refuncionalización de la técnica como parte fundamental de sus respectivas proyecciones utópicas. Sin embargo, las propuestas de ambos, también en este punto, son diametralmente opuestas.

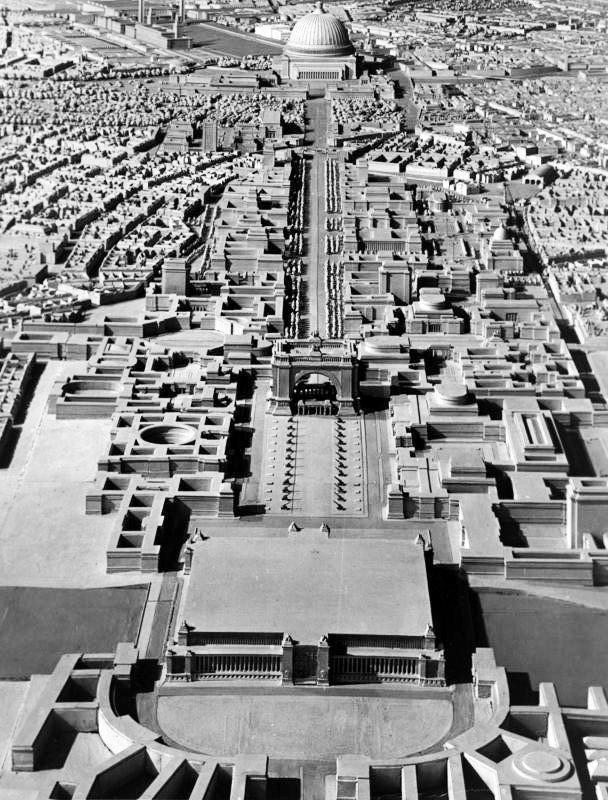

Benjamin considera la posibilidad de utilizar la técnica de un modo no alienante y la propone como herramienta potencialmente democratizadora. Frente al ascenso del nazismo, Benjamin vio la aplicación del plan económico industrialista soviético una esperanzadora alternativa al proyecto nazi, que materializaría buena parte de las fantasías utópicas de Jünger. De hecho, la necesidad desesperada de la reestructuración de las relaciones sociales por medio de una refuncionalización de los medios técnicos para que los seres humanos puedan “reinsertarse en la naturaleza”[19] aparece expresada ya en 1930, en “Teorías del fascismo alemán”, reseña de una colección de ensayos editada por el propio Jünger –entre los cuales estaba “La movilización total”–. Allí pronostica, que: “De fracasar esta corrección, millones de seres humanos serán corroídos y destrozados a gas y hierro”[20].

La integración armónica de los seres humanos en la naturaleza en relación con la técnica también es un punto nodal del pensamiento de Jünger. Pero en este caso, el mundo de la técnica aparece ya integrado armoniosamente a la naturaleza, incluido dentro de las fuerzas superiores a las que el ser humano no puede sino someterse. Esto puede verse claramente en el uso constante de metáforas que equiparan los productos de la industria bélica con elementos propios de la naturaleza: “el avión, que revolotea como una grácil mariposa entre las flores de fuego, gira de repente, coloca las alas casi perpendiculares al suelo y desaparece en la oscuridad del espacio”[21]. Jünger considera favorable que el hombre moderno se subordine a la técnica, adscribiendo así una forma positiva de alienación, capaz de destruir los elementos de individuación del sujeto burgués. Los desarrollos tecnológicos modernos que la sociedad burguesa utiliza para un mayor confort, expulsando el dolor; deberían emplearse –según Jünger– en el sentido opuesto: para “mantener enteramente sujeta a nuestro poder la vida, para estar a cualquier hora en condiciones de lanzarla al combate en el sentido de un orden superior”[22].

CONCLUSIÓN

Para resumir muy brevemente el planteo general de este artículo: estos autores vivieron en un contexto de crisis de la sociedad burguesa capitalista en una sociedad que, para bien y para mal, cuestionó sentidos comunes liberales instalados en el mundo moderno occidental. Esta crisis llevó a actores políticos de diferentes ideologías a plantear –y, en algunos casos, incluso, a imponer– proyectos utópicos alternativos. Por estos motivos, no debe sorprender que muchos de las ideas de ambos partan de los mismos problemas, a los cuales dieron respuestas antitéticas.

La utopía de Jünger fue dramáticamente materializada, al menos parcialmente, durante el Tercer Reich; mientras que la de Benjamin se nos presenta hoy como absolutamente inalcanzable, incluso ingenua. Sin embargo, en un contexto distópico como el actual, dominado el miedo ante el control total de algoritmos manipulados por magnates reaccionarios, quizás rescatar antiguas utopías podría resultar todavía útil para ensar en futuros alternativos.

NOTAS

[1] Fredric Jameson. Archaeologies of the Future. The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. New York: Verso Books, 2005, p. xii.

[2] Michael Löwy. “Walter Benjamin y el surrealismo: historia de un encantamiento revolucionario”. Acta Poética, vol. 28 (2007), pp. 33–34.

[3] Norbert Elias. El proceso de civilización. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2015, p. 85.

[4] Michael Löwy. Redemption and Utopia. Jewish Libertarian Thought in Central Europe. New York: Verso, 2017, p. 7.

[5] Gershom Scholem. “Zum Verständnis der messianischen Idee im Judentum”. Judaica I, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1963, p. 13.

[6] Walter Benjamin. Conceptos de filosofía de la historia. Buenos Aires: Terramar, 2007, p. 73.

[7] Ibíd., p. 71.

[8] Ernst Jünger. “La movilización total”. En Sobre el dolor; seguido de La movilización total y Fuego y movimiento,. Barcelona: Tusquets, 1995, p. 99.

[9] Ibíd., p. 100.

[10] Jeffrey Herf. Reactionary Modernism. Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 10.

[11] Ibíd., pp. 1-2.

[12] Ernst Jünger. Tempestades de acero. Buenos Aires: Tusquets, 2013, p. 148.

[13] Ernst Jünger. “La movilización total”. En Sobre el dolor; seguido de La movilización total y Fuego y movimiento. Barcelona: Tusquets, 1995, p. 91.

[14] Ibíd., p. 92.

[15]Ernst Jünger. “Fuego y movimiento”. En Sobre el dolor; seguido de La movilización total y Fuego y movimiento. Barcelona: Tusquets, 1995, pp. 96-97.

[16]Walter Benjamin. Libro de los pasajes. Madrid: Akal, 2016, p. 46.

[17] Ídem.

[18] Walter Benjamin. Diario de Moscú 1926-1927. Buenos Aires: Ediciones Godot, 2019, p. 84.

[19] Walter Benjamin. “Teorías del fascismo alemán”. En Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Madrid: Taurus, 1991, p. 57.

[20] Ídem.

[21] Erst Jünger. El bosquecillo 125. Una crónica de las luchas de trincheras en 1918. En Tempestades de acero. Buenos Aires: Tusquets, 2013, p. 314.

[22] Ernst Jünger. “Sobre el dolor”. En Sobre el dolor; seguido de La movilización total y Fuego y movimiento. Barcelona: Tusquets, 1995, p. 35.